The war in Ukraine: It is forbidden for any party to win or lose!!

Three and a half years into the current round of the Russo-Ukrainian war (the first round was Russia's seizure of Crimea in 2014), the landscape appears incredibly complex. Not only is predicting its end impossible, but understanding its complexities is also a daunting task. Therefore, we have decided to simplify the most important elements related to this conflict, attempt to answer the most important questions surrounding it, and present them in concise and concise points that may contribute to a simplified understanding of this complex geostrategic conflict. In the interest of brevity, we have skipped discussing its causes (despite its importance) and moved on to explore the more difficult aspects: its consequences and the chances of achieving a close end. Therefore, we will begin by examining the most prominent features of each party's approach to the conflict, from the perspective of their national interests:

The Ukrainian approach: “10-point peace plan”

The Ukrainian approach is based on the "Peace Formula" proposed by President Volodymyr Zelenskyy, a 10-point plan aimed at achieving a comprehensive and just peace. The key points of this plan include:

Complete withdrawal of Russian forces: Withdrawal of Russian forces from all occupied Ukrainian territories, including Crimea and recently annexed areas.

Restoring the territorial integrity of Ukraine: Affirming Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders prior to 2014.

Russia's accounting: Establish a special court to try those responsible for war crimes and crimes against humanity.

Financial compensation: Demanding that Russia pay full financial compensation for the damage to Ukrainian infrastructure and property.

Security guarantees: Obtaining strong and reliable security guarantees for Ukraine to prevent any future aggression, noting that these guarantees should be similar to those of NATO, but without immediate accession to the alliance.

The Ukrainian position rejects any territorial concessions and believes that peace must be based on respect for international law and the UN Charter.

The Russian approach: “Security demands and a new reality”

The Russian approach is based on a set of demands it considers essential to ensuring its national security. The main points of this approach include:

Ukraine's neutrality: Ukraine's commitment to neutrality and not to join any military alliances such as NATO.

Recognizing the “new reality”: Demanding that Ukraine and the international community recognize Russia’s annexation of the four Ukrainian regions (Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhia) in addition to the Crimean Peninsula.

Recognition of the Russian language: Granting the Russian language a special status in Ukraine.

Lifting sanctions: Lifting international sanctions on Russia as part of any peace agreement.

The Russian position views NATO expansion as a direct threat to its security, and that any peace agreement must reflect the “realities on the ground” that have been changed as a result of the war.

The “traditional” American approach: “supporting Ukraine to strengthen its negotiating position”

The American approach, which began with former President Joe Biden and is considered an embodiment of traditional American policy before current President Donald Trump came along and attempted to overturn it (and succeeded in some respects), will be discussed later. This approach centers on continued support for Ukraine to enable it to negotiate from a position of strength. Key points include:

Military and economic support: Providing massive military and economic aid to Ukraine to enable it to defend itself and reclaim its territory.

Security Guarantees: Discussing security guarantees for Ukraine, while emphasizing that US forces will not be sent to fight on Ukrainian soil.

Support for the Ukrainian approach: Support Zelensky's peace plan and reject any agreement that includes forced territorial concessions to Ukraine.

Negotiation track: Despite its affirmation of support for Ukraine, there are some indications that the United States may be open to facilitating peace talks if the terms are favorable and serve both American and Ukrainian interests.

The US position is that ending the war must come through an agreement that does not reward Russian aggression, and that any solution must respect Ukraine's sovereignty.

The European approach: “Commitment to support and sanctions”

The European approach is similar to the American approach in many aspects, but it is distinguished by its focus on the security of the European continent as a whole. Key points include:

Long-term commitment: Affirming the commitment to support Ukraine “for as long as possible,” whether militarily or financially.

Penalties: Continue to impose strict economic sanctions on Russia to weaken its military capabilities and pressure it to end the war.

Non-recognition of annexation: Emphasizing non-recognition of any border changes made by force, and refusing to recognize the annexation of Ukrainian territory.

Diplomatic efforts: Support diplomatic efforts aimed at finding a peaceful solution, while emphasizing that Ukraine alone determines the terms of any negotiations.

The European position considers the war in Ukraine a direct threat to peace and stability in Europe, and that any solution must ensure Ukraine's security and restore the international rules-based order.

What's new with President Trump?

Donald Trump's approach to the conflict in Ukraine represents a major point of contention between him and traditional US foreign policy, and features several new and controversial aspects. These can be summarized as follows:

Personal mediation: Trump positions himself as a mediator capable of quickly resolving the conflict. He has repeatedly stated that he can end the war "within 24 hours" of taking office, relying on his personal relationships with Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. This approach differs from the traditional approach of diplomatic alliances and multilateral negotiations.

Focus on a “peace agreement” rather than a “ceasefire”: In a new development, Trump indicated that the goal should be to immediately reach a comprehensive "peace agreement" rather than a temporary "ceasefire," an approach more in line with the Russian position, which rejects temporary truces and seeks a comprehensive settlement that serves its interests. This position may differ from what he previously advocated and could be interpreted as a shift in his thinking or an attempt to accommodate Russian demands.

Pressure on Ukraine: Trump tends to place greater responsibility on Ukraine for reaching a solution, suggesting that negotiations must proceed quickly. There are reports that he may support the idea of Ukraine ceding some Russian-seized territory as part of a peace deal, something Kyiv strongly rejects. This puts Ukraine in a difficult position and could affect its international support.

America First approach: Trump links his country's support for Ukraine directly to American interests, and he criticizes the amount of financial and military aid provided to Kyiv. He believes the United States is spending too much money that could be used domestically, and that European countries should bear a greater burden in supporting Ukraine.

Underestimating NATO: Trump believes that NATO has overstepped its bounds, and that member states are not contributing enough to its budget. His statements about "not committing" to defending countries that fail to meet their financial obligations have raised significant concern in Europe, where some believe this could weaken deterrence against Russia.

Overall, Trump's approach is dynamic and focused on personal deals, and differs significantly from the current US approach, which views support for Ukraine as a strategic obligation to prevent aggression on European borders and protect the international order. Supporters of Trump's approach argue that it may offer a faster path to ending the conflict, while critics argue that it may reward Russian aggression and undermine Western alliances.

The clear contradiction between Trump's approach and the Europeans' approach to the promised peace

The contradiction between Trump's approach and the Europeans' represents a major challenge:

Trump (Deal Approach): Trump views the conflict as a problem that must be resolved quickly, even if it requires painful concessions to Ukraine. He prioritizes American interests and questions the value of European alliances. He views military support for Ukraine as too costly and slow, and wants an immediate settlement.

Europeans (principles approach): The Europeans view the conflict not simply as a regional dispute, but as a direct threat to the entire European security system. They rely on the principles of international law, the rejection of changing borders by force, and the defense of state sovereignty. The Europeans believe that any "peace" achieved at the expense of principles will encourage Russia to wage more wars in the future.

The possible outcome of this contradiction:

If Trump pursues a unilateral approach, it will likely lead to a deep rift within the Western alliance. Europe may reject any agreement reached without its participation and continue to support Ukraine. This scenario could leave Ukraine in a difficult position, weaken its ability to resist, and ultimately play into Russia's hands. In short, any solution that lacks consensus between Washington and its European allies will be fragile and could prolong the conflict rather than end it.

Questions to ask

But given this “turmoil” in American politics, which is clearly evident in other global issues such as climate, global trade, and others, there are a few questions that must be answered:

Does the "deep state" in America agree with Trump's approach?

In general, the "deep state" disagrees with Trump's approach. The term "deep state" refers to a group of institutions and experts within the US government apparatus (such as the State Department, the Pentagon, the CIA, and the National Intelligence Service) who tend to maintain consistent policies and principles regardless of which party is in power.

Why don't you agree?

The principle of deterrence: The "deep state" believes that any concessions to any enemy or adversary are a sign of weakness that encourages further aggression. From its perspective, the idea of a "freeze" through a deal with Putin would be interpreted as a reward for Russia's invasion of Ukraine, undermining the US-led international order.

Alliances: These institutions consider NATO and European alliances to be the cornerstone of American national security. Trump's approach, which belittles these alliances and questions their effectiveness, is seen as a grave strategic mistake that weakens America itself.

Corporate Policies: Traditional American foreign policy (a policy of institutions) focuses on supporting democracies, countering Russian expansion, and maintaining geopolitical balance. Trump's approach, which relies on individual and personal deals, contradicts these institutional principles.

Is Europe's commitment to funding military support for Ukraine an acceptable solution for Trump?

This may be a partially acceptable solution for Trump. Trump emphasizes the principle of "burden sharing," claiming that the United States is bearing too great a financial burden in supporting Ukraine and NATO. If European countries agree to increase their military spending and provide significant financial and military support to Ukraine, Trump may consider this "compensation" for America's withdrawal from the conflict.

But, is this enough? It's not just about money. Trump is also focusing on the idea of a "deal" with Putin to end the war, an idea that the Europeans may not share. The European position insists that any peace must respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity. So, even if the Europeans bear the financial burden, Trump may still seek to impose a peace deal on Ukraine, creating friction with Europe.

Does Trump have the power to actually remove the United States from protecting Europe and NATO?

Yes, Trump theoretically has this power, but it's not easy to implement. As President of the United States and Commander-in-Chief of the Armed Forces, Trump could decide to withdraw US forces from Europe, significantly reduce their numbers, or even threaten to withdraw from NATO altogether.

But there are obstacles:

Powers of Congress: The president cannot unilaterally withdraw from international treaties. Congress must approve the decision, which may object. Many members of Congress, both Republican and Democratic, believe in the importance of NATO.

Bureaucracy: There is bureaucratic resistance from the military and diplomatic establishments who believe NATO is essential to US national security.

Political pressures: Trump will face enormous political pressure from America's allies in Europe, from within his own country, and even from some of his own Republican allies.

What are the expected outcomes then?

If Trump can remove America from protecting Europe and NATO, the consequences will be dramatic:

NATO is (actually) disintegrating: This would be the end of the alliance as we know it. European countries would no longer trust the US commitment to defend them and would be forced to seek alternatives.

Militarization of Europe: European countries, especially those close to Russia (such as Poland and the Baltic states), will be forced to significantly increase their military spending, build separate military capabilities, and possibly create new defense alliances.

Increased Russian threat: Putin will see this withdrawal as a golden opportunity to increase his influence in Eastern Europe, and may even consider further military operations against non-NATO or even former NATO members.

America's loss of status: The United States will lose its position as the leader of the global order and the leader of Western alliances. It will be viewed as an unreliable partner, undermining its diplomatic and economic influence in the long term.

Can Europe bear the consequences of Putin's victory?

The notion that Europe can "bear the consequences of Putin's victory" is an extremely dangerous scenario, one that carries with it profound and painful geopolitical shifts for the continent. Accepting this reality, even under the pretext of "political realism," would be tantamount to a radical reversal of the principles of post-World War II European security.

The implications of “realism” for Europe

If Trump agrees to a deal with Putin that allows Russia to retain its gains in Ukraine, Europe will face challenges it cannot easily bear:

Loss of credibility and trust: European powers, such as France and Germany, will lose credibility in the eyes of their allies, especially Ukraine, the Baltic states, and Poland. These countries, to whom Europe promised to stand by them, will feel betrayed, and any sense of European unity in the face of the Russian threat will crumble.

Reshaping the balance of power: Putin's victory in Ukraine would set a dangerous precedent. It would strengthen Russia's influence in Eastern Europe and potentially encourage it to exert greater pressure on other neighboring countries. If Moscow proves it can forcefully change borders without consequences, it would undermine collective security across Europe.

The danger to NATO: Trump's acceptance of Russia's victory in Ukraine represents an unprecedented weakening of NATO. The foundation of the alliance is solidarity and collective defense. If the United States abandons the protection of a key partner, NATO countries will question America's commitment to protecting the rest of the alliance, potentially leading to its effective disintegration.

Surrender or confrontation?

Faced with this grim reality, Europe will have two options:

Option 1: “Surrender” to Realism: Europe may be forced to accept the new reality and abandon the idea of confronting Russia militarily. This will lead to:

Increase defense spending: European countries will be forced to significantly increase their military budgets to build defense capabilities independent of the United States. This will impact their economies and social plans.

Change in alliances: Some European countries may begin to consider establishing new defense alliances among themselves, or even seek better relations with Russia individually, which would lead to the continent's division.

Sacrificing principles: Europe will have sacrificed the principles on which it was founded after World War II: respect for state sovereignty, the rule of law, and the right of peoples to self-determination.

The second option: “confrontation” and rejection of realism: Europe may refuse to accept Putin's victory and continue to support Ukraine, even if the United States abdicates its role. This scenario would lead to:

Deep disagreement with the United States: Europe will find itself openly and publicly at odds with the United States, potentially leading to the end of the traditional alliance.

Greater economic burden: Europe alone will bear the huge financial and military burden of supporting Ukraine, which could lead to internal economic crises and political conflicts.

Escalation risks: A unilateral European confrontation with Russia could increase the risk of military escalation, and Putin may find an opportunity to divide the European ranks.

Overall, Europe cannot easily bear the consequences of a Putin victory. The notion of "realism" that Trump might promote to legitimize Russia's gains is, in fact, a strategic disaster for Europe. Accepting this reality would mean that the continent would become vulnerable to future Russian threats, lose its status as a global power, and sacrifice its principles and values. Defending Ukraine is, at its core, a defense of European security itself.

Ukrainian and Russian red lines?

Now, returning to the conflict itself, and in order to better understand it, it is useful to take a look at what might be considered the red lines, primarily geographical ones, below which it is difficult to imagine either side succumbing, even if, under certain circumstances, everything beyond them is negotiable. Knowing these red lines is helpful in delving into the potential outcomes of this conflict. In principle, both Russia and Ukraine have geographic and political "red lines" that cannot be compromised, which make any peace negotiations extremely difficult. These red lines can be summarized as follows:

Russia's geographical red lines:

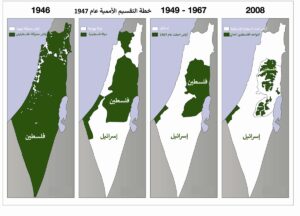

Crimea: Russia has considered Crimea an integral part of its territory since its annexation in 2014. This position is principled and unwavering, and Moscow considers any discussion of Crimea's status unthinkable. Crimea is of paramount strategic importance to Russia, ensuring its control over the Black Sea and its naval base.

The four newly annexed areas: After holding referendums (not internationally recognized), Russia annexed the Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhia oblasts. Moscow considers these regions "new Russian lands" and asserts that it will never relinquish them. For Moscow, defending these territories represents a defense of Russian sovereignty.

Land corridor to Crimea: The land corridor linking Russia to Crimea via the currently occupied Ukrainian coastal regions (Donetsk, Zaporizhia, and Kherson) is a strategic red line. This corridor ensures Crimea's supply and the safety of its military base, a top strategic necessity for Russia.

Ukraine's geographical red lines:

Restoration of internationally recognized borders: Ukraine's primary red line is the restoration of all its territories within its internationally recognized 1991 borders. This includes Crimea and the Donbas regions, as well as the parts recently annexed by Russia.

Rejecting any forced territorial concessions: President Zelenskyy insists that peace cannot be achieved at the expense of Ukrainian territory. For Ukraine, any territorial concession would erode its sovereignty and encourage Russia to launch further attacks in the future. They view territorial concessions as rewarding Russian aggression.

Access to the sea: Control of coastal areas on the Sea of Azov and the Black Sea, such as the ports of Mariupol and Kherson, is a vital economic necessity for Ukraine. Giving up these areas would strangle the country's economy and cut off its access to vital ports, something Kyiv strongly rejects.

Thus, it is clear that the red lines on both sides are completely contradictory. Russia considers the territories it has annexed to be part of its sovereignty, while Ukraine considers them occupied territories that must be reclaimed. This fundamental contradiction makes any geographical "compromise" extremely difficult.

For Russia: Negotiating the fate of Crimea or the newly annexed territories is out of the question in principle and is the basis of its current policy.

For Ukraine: Giving up even an inch of territory would be a betrayal of the very principle of sovereignty you are fighting for, and it would undermine the Ukrainian government's legitimacy and its demand for international assistance.

This contradiction is the main reason for the stagnation of diplomatic talks, which explains the continuation of the military conflict on the ground.

The military situation: reality, possibilities, and stakes

To fully understand the current situation, it is necessary to examine the current military reality of the conflict. It is impossible to conclusively determine which side is closer to achieving a comprehensive military victory in the war, given the complexities of the military landscape and the changing balance of power over time. However, the course of the battles and the realistic possibilities can be analyzed based on each side's military performance and their respective strengths and weaknesses.

The course of battles: between surprise, steadfastness, and stagnation

The war went through three main phases that showed different dynamics:

Shock and Resilience Phase (Beginning of War 2022):

The war began with Russia having an overwhelming advantage on paper, as it had a larger army and a much higher defense budget. Many predicted a rapid collapse of Ukraine.

But Ukrainian forces showed unexpected resilience, successfully thwarting the Russian attack on Kyiv and forcing Russian forces to withdraw from the north of the country.

At this stage, Ukraine was the closest to achieving a defensive victory, as it was able to protect its capital and demonstrate its determination to resist.

Ukrainian counteroffensive phase (fall 2022):

Thanks to Western aid and high fighting spirit, Ukraine launched two remarkably successful counteroffensives in Kharkiv and Kherson.

This led to the recovery of large areas of territory, boosting the morale of the Ukrainian army and convincing the West of the worth of support.

At this stage, it appeared that Ukraine had the military initiative and was capable of reclaiming its territory.

The phase of the war of attrition and stalemate (since mid-2023):

With the failure of the Ukrainian counteroffensive in the summer of 2023, the war has turned into a slow and costly conflict of attrition.

Although Russia continues to advance slowly on some fronts, especially in the east, it has not achieved any major strategic breakthrough.

At this stage, no side can be decisively tipped in favor of the other. The situation on the ground is relatively stalemate, with each side gaining a few meters in the process at the expense of massive human and material losses.

Possibilities of changing military equations

There remain dramatic variables that could change the course of the war in the future.

Russia's biggest bet: numerical superiority and industrial capacity.

Russia has a significant advantage in manpower, as it can mobilize a larger number of soldiers.

Russia also has a larger military industrial capacity, allowing it to produce large quantities of ammunition and equipment without relying on foreign sources.

Russia is relying on a "grinding" strategy, betting that Ukraine will eventually exhaust its human and material resources.

Ukraine's biggest bet: Western support and technological superiority.

Ukraine is critically dependent on Western military support, particularly advanced weapons such as drones, precision-guided artillery, and long-range missiles.

Ukraine is betting that this superior Western technology can compensate for its lack of manpower, and that it is capable of targeting Russian supply lines and weakening its offensive capabilities.

But any decline in this support, whether for domestic political reasons or due to a change in US administration, could lead to the collapse of Ukraine's defenses.

Based on the above, it can be said that—at least for the time being—neither side is close to achieving a decisive military victory. The situation is more like a state of mutual attrition. Russia has a quantitative advantage (human and industrial power), while Ukraine has a qualitative advantage (Western technology and foreign aid).

The ultimate outcome of the war will depend on Ukraine's ability to maintain the flow of Western military aid and its ability to recruit and train more soldiers. Conversely, Russia's ability to continue fighting will depend on the resilience of its economy in the face of sanctions and the continuity of its military mobilization.

Will the war turn into a protracted conflict with no victor or vanquished? Or will one side find a dramatic variable that changes the equation?

Can the current situation be stabilized as a compromise?

Consolidating the current status of the front as a compromise is an idea being floated in some diplomatic circles, but it faces significant challenges that make it extremely difficult for both sides to accept. To clarify this further, let us pose several sub-questions:

Can fixing the front position even be considered a compromise?

In theory, stabilizing the front may seem like a temporary or interim compromise. In practice, it means halting fighting along the current lines, avoiding further human and economic losses. However, there are several fundamental obstacles:

Red Lines: As previously stated, this solution directly contradicts the red lines of both sides. Russia seeks full control over the four regions it has declared annexed, while Ukraine wants to reclaim every inch of its territory.

A permanent or temporary solution? Will this solution be a "truce" allowing each side to regroup in preparation for the next round, or will it form the basis for long-term peace negotiations? Any ambiguity in this regard will make both sides reject the idea.

International Recognition: Establishing the front implicitly implies Russian recognition of Ukrainian control over parts of the provinces Russia has declared annexed, which contradicts its constitution. Conversely, this solution would mean Ukraine accepting the loss of parts of its territory without regaining them, which also contradicts its constitution.

Will Russia accept being satisfied with the four regions it currently occupies?

Russia is likely to reject this option. The reason is that Russia has not fully controlled any of the four regions (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and Kherson). For example, Ukraine still controls large parts of Zaporizhia and the region's capital, Kherson.

Russia's stated goal: Russia's stated goal is to "completely liberate" these provinces. Stopping at the current lines would be seen as a failure to achieve this stated goal, potentially damaging Putin's credibility at home.

Military situation: Russia will see an opportunity to make additional military gains, particularly in Donetsk, and may therefore prefer to continue the offensive rather than entrench the front in a position that is unfavorable to it.

Could Ukraine give it up in exchange for preserving what remains?

Ukraine is unlikely to accept this option, for several reasons:

Existential threat: Ukraine views the concession of territory as a betrayal of the “blood” of its soldiers and an acceptance of the principle that military force can change borders, threatening its very existence as a sovereign state.

Western support: Western support for Ukraine is based on the principle of "defending sovereignty and territorial integrity." Any Ukrainian territorial concessions would undermine this foundation and could reduce military and economic aid.

Internal pressure: Politically, Ukrainian society and political institutions will not accept any territorial concessions, especially after Ukrainian forces demonstrated resilience and regained some territory.

Is it possible to talk about a land exchange within these areas?

The idea of exchanging territories within these regions (such as Ukraine giving up parts of the east in exchange for regaining territories in the south) is very complex and currently unrealistic:

Asymmetry: It's difficult to assign equal "value" to land. A given area in an agricultural area may not be as important as a seaport or industrial center.

Demographics: Any land swap would ignore the fate of the population living in those areas and could lead to forced displacement.

Political acceptance: There is currently no political will on the part of either side to negotiate a "land swap." Each side views the territories it controls as part of its sovereignty and entity.

In short, while stabilizing the front line currently appears to be a practical solution to avoid further fighting, it does not satisfy the fundamental demands of either side. The conflicting demands of Russia (full control of the provinces) and Ukraine (recovery of all territory) make this option unviable as a permanent solution at this time.

But what if a coup occurs against Putin or Zelensky?!

Certainly, a "coup" in one of the two countries is one of the most dramatic variables that could radically alter the course and outcome of the war. However, the likelihood of this occurring varies greatly between Russia and Ukraine and depends on complex internal and external factors.

The impact of the coup on the course of the war

If a coup occurs in either country, it will not only change the reality of the war on the ground, but will reshape the entire geopolitical landscape.

Coup in Russia: This is the most likely scenario. If a military or political coup ousts Putin, the fate of the war will be completely uncertain.

War ending scenario: The new regime may come with promises to end the war and withdraw troops from Ukraine, seeking to lift sanctions and improve relations with the West. This scenario could lead to a quick peace, but it raises questions about whether the new regime will make concessions on the annexed territories.

Escalation scenario: Conversely, a more hardline and extremist regime, particularly one with a military or ultranationalist background, may emerge, viewing Putin's withdrawal as a sign of weakness. This could lead to a further escalation of the war, and possibly the use of more dangerous weapons, in an attempt to achieve a "victory" that Putin has been unable to achieve.

Coup in Ukraine: The coup scenario in Ukraine will also have a major impact.

Negotiation scenario: A new regime may emerge that views the continuation of the war as a drain on human and national resources, and decides to open channels of negotiation with Russia on different terms, which may include territorial or political concessions.

Chaos scenario: A coup could lead to internal chaos and power struggles, weakening the Ukrainian front and giving Russia a significant military advantage. Russia could exploit this chaos to make quick military gains.

Theoretical possibilities of its occurrence

The likelihood of a coup occurring varies in each country depending on its political and military structure, although they are generally weak.

Possibility of a coup in Russia:

Control of power: Putin maintains an iron grip over all state institutions, especially the security services and the military. Any internal opposition or dissent is swiftly suppressed.

Wagner's History: Yevgeny Prigozhin's failed rebellion attempt in 2023 demonstrated the potential fragility of the regime, but it also demonstrated Putin's ability to contain the crisis and subsequently eliminate its leaders.

Theoretical possibilities: A coup in Russia could come from two main sources:

1. Army: If the death toll rises significantly, and officers become increasingly dissatisfied with the performance of the military high command, some military leaders may seek to overthrow the regime.

2. Putin's inner circle: Some powerful individuals in Putin's inner circle, including oligarchs or intelligence officials, may be conspiring, fearing economic collapse or worsening international isolation.

Possibility of a coup in Ukraine:

Popular support: President Volodymyr Zelenskyy appears to enjoy significant popular support due to his role in leading the country's defense. Any coup attempt would be considered treason against the country in a state of war.

Democratic institutions: Despite the declaration of martial law, Ukraine maintains relatively strong democratic institutions. Any attempt to overthrow the regime will face resistance from civil society and various political forces.

Reliance on the West: Ukraine is completely dependent on Western support, and any coup could lead to the cessation of this support, completely exhausting the country.

Thus, while a coup in either Russia or Ukraine constitutes a dramatic scenario that could completely alter the course of the war, the likelihood of its occurrence remains theoretically low. The regimes in both countries, despite their differences, have strong mechanisms of repression and control that prevent any significant opposition movements. However, history shows that the collapse of authoritarian or war-torn regimes can be sudden, and that any dramatic change on the ground or in domestic morale could be the spark that ignites such an event.

So, is it possible to talk about a compromise between the conflicting Russian and Ukrainian demands?

In light of the above, and what we have discussed regarding the red lines and the military reality on the front, all of which suggest that a compromise solution seems almost impossible under the current situation, is it possible to imagine some scenarios that might constitute a basis for negotiation? The following may be discussed here:

Gray area between demands:

Ukrainian neutrality: Ukraine might accept formal neutrality, provided it receives strong and reliable security guarantees from major powers (such as the United States, the United Kingdom, and France) to deter future aggression. This solution satisfies Russia's demand that Ukraine not join NATO while simultaneously reassuring Ukraine.

Land issue: This is the hardest part. A compromise may include:

Acknowledging the current situation: The Ukrainian side may accept a ceasefire along the current lines (without recognizing Russian sovereignty over the occupied territories).

Later conversations: Discussions over the fate of the occupied territories are being postponed to future, long-term negotiations, which may allow both sides to save face.

Internationally supervised referendums: The two sides may agree to hold referendums in some disputed areas, provided they are under strict international supervision.

Mutual concessions:

Russia: Russia may agree to withdraw from some of the territories it recently occupied in exchange for recognition of its sovereignty over Crimea.

Ukraine: Ukraine may abandon the idea of reclaiming every inch of its territory by force, and be content with reclaiming key areas, in exchange for security and financial guarantees for reconstruction.

“Unconventional” solutions to end the conflict: outside-the-box options

Given the current stalemate, where both sides' red lines are colliding and compromises are impossible, it becomes imperative to begin thinking theoretically about solutions that go beyond traditional negotiations. These solutions, despite their difficulty and the lack of conditions for their implementation currently in place, may be the only way out of the crisis—at some point—when the four parties become convinced that it is impossible for Russia or the West to achieve a decisive victory, while avoiding the consequences of keeping the conflict open. We will limit ourselves here to citing three of the most prominent "theoretical" solutions currently unproposed, which, of course, require further research and scrutiny:

The “land-for-security” model

This model is based on a grand strategic bargain, in which geographical concessions are exchanged for crucial security guarantees.

Mechanism of action:

Ukrainian concession: Ukraine would accept the cessation of territories currently occupied by Russia, and possibly recognition of a special status for them, without recognizing full Russian sovereignty.

Ukrainian gains: In return, Ukraine receives unequivocal security guarantees from the United States and major European powers, equivalent in strength to NATO's Article 5. These guarantees must be written and detailed, and guarantee Ukraine's defense in the event of any future aggression.

Russian concession: Russia will completely withdraw its forces from the rest of Ukrainian territory, commit to not launch any future attacks, and agree to pay massive reparations for Ukraine's reconstruction.

Russian gains: Russia gets what it has been demanding geographically: “recognition” of the status of the territories it has effectively controlled, without having to continue a costly war of attrition.

Challenges:

Ukrainian principle: Ukraine categorically rejects the principle of territorial concessions, viewing them as a reward for aggression. Any Ukrainian leader who agrees to this solution will face intense popular and political opposition.

Zero trust: Can Ukraine trust Russian guarantees of non-aggression in the future? Can Russia trust that Ukraine will not seek to reclaim lost territories in the future?

Unequal exchange: Can "security" be measured in terms of "land"? This type of tradeoff is difficult to achieve in reality.

The “guaranteed neutrality” model

This solution focuses on transforming Ukraine into a neutral state, but with international mechanisms to ensure this neutrality.

Mechanism of action:

Neutrality: Ukraine abandons its ambitions to join NATO and commits to permanent neutrality, following the example of Austria or Switzerland.

International guarantees: In return, Ukraine receives strong security guarantees from several major powers, such as the United States, the United Kingdom, France, and possibly China. These countries pledge to defend Ukraine in the event of any aggression, enabling it to protect itself without being part of a military alliance.

Compensation: Russia commits to a complete withdrawal from all Ukrainian territories, including Crimea, and pays compensation for reconstruction.

Challenges:

The price of Russian withdrawal: Would Russia agree to withdraw from Crimea in exchange for Ukraine's neutrality? This seems highly unlikely, as Moscow views Crimea as an integral part of its sovereignty.

Effectiveness of guarantees: How effective are these guarantees if they are not provided through a formal military alliance such as NATO? They may be viewed as less binding and may not be sufficient to deter Russia.

The “limited confederation” model

This solution is the most radical, and is based on creating a political union between Ukraine and Russia, while maintaining a degree of sovereignty for each party.

Mechanism of action:

Political entity: A confederation of Ukraine and Russia would be formed, with independent governments but a joint supreme body (e.g., a council of presidents) to coordinate security and defense issues.

Mutual recognition: Russia recognizes Ukrainian sovereignty and withdraws from the territories it occupied, in exchange for Ukraine's recognition of "special relations" with Russia, and possibly recognition of a special status for regions with a Russian majority.

Gains: Russia gains strategic influence in Ukraine and ensures that it does not join NATO. Ukraine maintains its sovereignty, reclaims its territory, and ensures peace.

Challenges:

Lack of trust: Trust between the two sides is completely nonexistent. The idea of them cooperating within a confederation seems implausible.

Sovereignty: Any concession of national sovereignty, no matter how small, will be rejected by the Ukrainian people who are fighting for their country's independence.

Historical model: This model often fails, often leading to internal conflicts or disintegration.

These unconventional solutions remain mostly theoretical, but they demonstrate that the options available are more complex than simply winning or losing militarily. Ultimately, any solution will be the product of developments on the ground and the ability to think outside the box.

Trump and Putin to meet in Alaska?

Finally, amidst this extremely complex landscape, comes the meeting between Presidents Donald Trump and Vladimir Putin in Alaska, which was surrounded by a great deal of drama (as are the events in which President Trump participates). Is there any justification for this drama?

It can be said that this meeting, the most important outcomes of which have not been revealed, could have both positive and negative aspects. However, given the Ukrainian and European partners' fears of a possible "Trump-Putin deal," in which Trump, who cares little for national and historical symbolism as much as he does for the "snapshot" that primarily presents himself to his audience, would present himself as a global leader capable of devising solutions, even if they are unworkable. The possibility of the United States acting alone, far from its European allies and Ukrainian stakeholders, sends worrying signals not only to these parties, but also to the rest of the United States' allies around the world, and, most importantly, to the "global superpower" legacy campaign within the United States itself, which fundamentally disagrees with the isolationist outlook of the "America First" movement, which is organized under the banner of the "Make America Great Again" (MAGA) movement.

The current central contradiction between Trump's approach and that of his European allies raises "existential" questions about the future of the European Union in an unprecedented manner. It will force the Europeans, sooner or later, to accelerate the process of "arming" the continent, or at least the major countries within it (Germany, France, Britain, Spain, and Italy), and perhaps at a certain stage, to negotiate with Russia in isolation from the United States, after NATO has increasingly become an empty shell due to the doctrine of Trump and his team.

What remains certain is that we will not witness an imminent end to the conflict, the difficulty of which stems from its being a “zero-sum” conflict that no one can afford to lose, and therefore, no one can win. Only time will tell whether this conflict is heading toward a détente or further escalation, given the United States’ interest in opening a new front with China in Southeast Asia. This requires a clearer form of alliance between China and Russia, something we have not addressed here. Tomorrow is near.