بناة وهدَّامون… تاريخ حارة المغاربة في القدس

عوني فارس

شغل التأريخ لمدينة القدس جانباً من اهتمامات مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وقد صدر عنها خلال العقود السابقة عددٌ من الكُتب والدراسات التي تناولت تاريخ المدينة وأحيائها وناسها والتحديات الكبرى التي يواجهها، وكانت حارة المغاربة ومحيطها في قلب هذا الاهتمام، وقد نشرت المؤسسة قبل سنوات قليلة كتاباً مهماً للمؤرخ المقدسي نظمي الجعبة[1] سلَّط الضوء في جزءٍ أساسي منه على حارة المغاربة. أمَّا الكتاب الذي نتناوله في هذا النص فهو “تحت وطأة الحائط حارة المغاربة في القدس: حياتها وموتها 1187-1967″، من تأليف الفرنسي فانسان لومير (Vincent Lemire)، وترجمة داود تلحمي.

إن مؤلفه مؤرخ خمسيني من باريس، له أصول بلجيكية، وهو محاضر جامعي، ومتخصص في التاريخ، ومولع بالوثائق، ومهتم بصورة أساسية بتاريخ القدس، وقد نال درجة الدكتوراه عن رسالته حول التاريخ المائي للقدس، وصدر له عدد من الكتب عن المدينة منها كتاب “تاريخ القدس” وهو عبارة عن رواية تحكي فيها زيتونة عتيقة قصة المدينة طوال 4000 سنة، والكتاب مدعّم بالرسوم المصورة، ويدير مشروع “القدس المفتوحة (Open Jerusalem)”، الهادف لفهرسة عشرات آلاف الوثائق التاريخية الخاصة بمدينة القدس، وتوفيرها بعدة لغات، ولابد من الإشارة إلى أنه صدَّر موقفاً جريئاً أدان فيه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأيّد نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعا إلى مقاطعة إسرائيل لثنيها عن جرائمها.[2]

عن الكتاب:

صدر هذا الكتاب سنة 2024، وهو حصيلة جهد استمر إلى خمس سنوات متواصلة، نبش فيها لومير أكثر من خمسة عشرة أرشيفاً، بما فيها أرشيفات المحكمة الشرعية في القدس، وأرشيفات الأوقاف في تركيا، والأرشيفات الصهيونية، والأرشيفات الملكية في الرباط، وأرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية، وأرشيف مركز الشرق الأوسط في أكسفورد، بالإضافة إلى محتويات أربع مكتبات تاريخية في فلسطين وفرنسا، واستفاد من قائمة طويلة من المراجع تضم مئات الكتب والدراسات بلغات متعددة، ومن طابور طويل من المعاونين والمعاونات.

والكتاب خلاصة إبحار في تاريخ “مسكوت عنه”، وذي “حساسية وهشاشة” و”ملتهب ومُؤلم”، ومحجوب بفعل “الظلال التي يلقيها” حائط متاخم “ثقيل الوطأة”، و”محاط بالأسوار حرفياً”، و”محشور في الزاوية”، وفي الوقت نفسه تاريخ “متوسطي” مملوء بقصص الهجرات والحجاج واللاجئين والأولياء، وتاريخ “استعماري”، حيث التدخلات الفرنسية بحجة حماية المغاربة، وتاريخ للصراع مع المشروع الصهيوني، منذ محاولات الصهاينة شراء الحارة حتى تدميرها وتهجير أهلها، والمؤرخ الجاد مع كل ذلك مطالب “بحشد كل المقتضيات الاستكشافية والأخلاقية في آن واحد”، بينما يحاول إنقاذ هذا التاريخ من “هذا التجاور الخانق”.[3] والكتاب أيضاً وقفة جادة مع الأرشيفات، وحديث شيقٌ عن مكانها، وعدد وثائقها، وطرق فهرستها، وتاريخ صدورها، ومحتوياتها، وطرق استخدامها، وتأثير التطورات المحلية والإقليمية والدولية فيها.

جاء الكتاب في 485 صفحة، وضم مقدمة، وتوطئة، وستة فصول، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، وفهرست، و65 لوحة بما فيها صور فوتوغرافية، ونسخ لمقتطفات من وثائق ضمت رسائل وقرارات وقوائم وبطاقات بريد وغيرها.

صور من تاريخ العمران في فلسطين.. عن تأسيس حارة المغاربة وعصرها الذهبي:

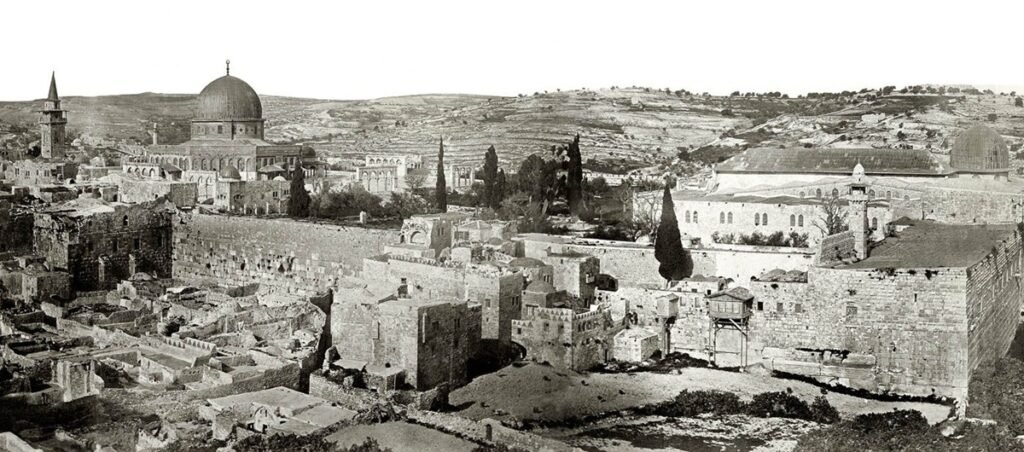

يعد تأسيس حارة المغاربة جزءاً من تاريخ التطوير الحضري الإسلامي في منطقتنا، فقد شهدت الفترات الإسلامية ظهور مدن جديدة وتوسيع أُخرى كانت قائمة، وكانت مسألة العمران بعد تحرير فلسطين من الغزو الفرنجي فقد شغلت حيزاً كبيراً من المشاريع الكبرى الأهلية والرسمية، إذ شملت أعمال البناء والإسكان مدن وبلدات عدة منها القدس التي أعاد القادة المحررون رسم فضائها المديني، وظلت المدينة في مركز اهتمام السلاطين والقادة الكبار، فقد حافظوا على البنى الاجتماعية والمؤسساتية، وفي القلب منها مؤسسة الوقف التي كان لها دور رئيسي في رعاية الشؤون المتعددة للمقدسيين.

ووفق لومير، فقد بدأ تاريخ حارة المغاربة سنة 1187 حين بادر الملك الأفضل علي، الابن البكر لصلاح الدين، بالاشتراك مع سيدي أبو مدين، الصوفي من أصول أندلسية، في التأسيس لوقف إسلامي يرعى حجاج المغرب العربي المارين بالقدس، في إطار مبادرة كبرى تهدف إلى إعادة إعمار المدينة، وقد صُكت وثيقة الوقف لاحقاً من أحد أبناء أحفاد سيدي أبو مدين سنة 1320، لتشكّل الركيزة القانونية للحارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وقف أبو مدين ليس الأقدم،[4] لكنه الأكثر توثيقاً، والأكثر غنىً ومساهمة في تأمين حاجات سكان الحارة، وهو الذي ستُسمّى سائر الأوقاف باسمه.

وبحسب تصوُّر المؤلف فقد عاشت الحارة عصرها الذهبي في فترة الحكم العثماني، إذ شهدت تعزيزاً لمكانة الوقف وقدراته القانونية والمالية، وهنالك تفاصيل مثيرة استلّها من وثائق المحكمة الشرعية في القدس، تخص الملكيات الرئيسية الثلاثة للوقف الخاص بالحارة والمتمثل بأراضي عين كارم وحارة المغاربة وزاويتها، وبالإضافة إلى قائمة بالعقارات التابعة للوقف داخل القدس وخارجها بما فيها مجموعة مخازن ومنازل وبساتين وأراضٍ وغيرها.

لقد أظهرت الأرشيفات المركزية العثمانية مقداراً عالياً من الدعم والإسناد من أجل وقف أبو مدين من الحكام العثمانيين وهذا عائدٌ برأي لومير إلى “الشرع الإسلامي الذي كان في قلب هرم السلطات الإدارية العثمانية”، وإلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة العثمانية للقدس، وتعاظم هذا الاهتمام مع القلق العثماني من الأطماع الغربية في فلسطين، وخصوصاً في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

لقد كشفت الوثائق التي تتبّعها لومير بدقة عن علاقة صحية بين مؤسسة الوقف والبلدية في الفترة العثمانية المتأخرة، أدت إلى توسع في نشاطات وقف أبو مدين ليشمل غير المغاربة من المعدمين والأيتام في المدينة المقدسة، كما أنَّها أظهرت جملة التحديات التي واجهت عمل الوقف بما فيها ادعاءات بعض أهالي عين كارم بشأن ملكيتهم لأراضي الوقف، وصعود نفوذ المؤسسات الدينية الأجنبية في عين كارم، بالإضافة إلى نفوذ القنصليات الأجنبية.

في المقابل، تمكَّن لومير من استخلاص بعض ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القدس، أذكر منها هنا: أن الأجور في القدس لا ترتفع، لكن مصاريف تشغيل الوقف ظلَّت في ارتفاع مستمر، وأن المغاربة في القدس شغّلوا وظائف الرقابة والحراسة، وكانت الحياة الاجتماعية تتسم باختلاط بين سكان القدس من شتى المشارب والاتجاهات، على عكس الأوهام التي تبنّتها الأدبيات الاستشراقية، وأن عدد اليهود في القدس شهد زيادة منذ بداية القرن العشرين، وخصوصاً مَن هم من أصول أشكنازية، لكنه أخذ يتراجع بعد بدء مغادرتهم المدينة بحلول سنة 1912.

حارة المغاربة بين حربين عالميتين… الاقتراب من زمن الهدم:

شكَّل دخول الغزاة البريطانيون إلى فلسطين بداية لتراجع مكانة وقف أبو مدين، وتدشيناً لمرحلة سوداوية تواصلت فصولها إلى أن خُتمت بهدم حارة المغاربة وتهجير أهلها. فقد رعى الإنكليز المشروع الصهيوني الطامع بحائط البراق وما حوله، وقلَّصوا نفوذ مؤسسة الوقف، وعزَّزوا من نمط الخصخصة، وهيَّؤوا المناخ من أجل محو تاريخ من الحيوية والنشاط اتسمت به حارة المغاربة على مدى قرون.

إن لومير بذل جهداً في رصد الاهتمام الصهيوني في حارة المغاربة، فبعد أن صَبغت الطوائف اليهودية القداسة على حائط البراق منذ أواسط القرن السادس عشر، قام المشروع الصهيوني بدمج الحائط وما حوله في برنامجه منذ أواخر القرن التاسع عشر، وظهرت محاولات لشراء الحارة في بداية القرن العشرين، وأصبح الوجود المادي للحارة مهدداً مع مقترحات مشاريع “حداثية” لإعادة تنظيم المدينة منذ سنة 1918، مع وليم هـ. ماكلين وباتريك غيدز.

وازداد الخطر الصهيوني مع تحول المطالبة بالحائط إلى أولوية لدى المجلس القومي ليهود فلسطين منذ سنة 1925، وانعكس ذلك في أعمال عدائية ضد الحارة ومساكنها، فقد قامت مجموعة من الصهاينة بإلقاء القنابل على إحدى بيوت الحارة سنة 1927، وتلا ذلك الأعمال الاستفزازية التي أدت إلى اندلاع ثورة البراق سنة 1929.

“التاريخ الفرنسي” لحارة المغاربة:

كان لافتاً تتبع لومير للدور الفرنسي في تاريخ حارة المغاربة والذي ظهر جلياً بعد حرب 1948، ووفق شرحه، فقد صاغت العديد من القوى الموقف الفرنسي، يأتي في مقدمتها “تيار” في الدبلوماسية الفرنسية يسعى لاستثمار حاجة الحارة للحماية والدعم، لإظهار باريس أمام المسلمين على أنَّها تهتم بالمؤسسات الدينية الإسلامية بنفس درجة اهتمامها بالمؤسسات المسيحية، في محاولة منها لتخفيف الآثار السلبية لسياساتها الاستعمارية في الجزائر والعالم الإسلامي، وفتح المجال للدبلوماسية الفرنسية لتأدية دور الوساطة بين “إسرائيل” والأردن، والمستشرق ماسينيون كان واحداً من أهم المنظرين لهذا التوجه، وهنالك أهالي حارة المغاربة الذين أخذ بعض رموزهم بالتواصل مع القنصلية الفرنسية في القدس منذ 1929 وتقديم أنفسهم باعتبارهم رعايا لفرنسا وعليها واجب حمايتهم وممتلكاتهم،[5] وكذا السلطة الفرنسية في الجزائر التي كان موقفها متردداً وأحياناً معيقاً للدبلوماسية الفرنسية، والإدارة الأردنية التي كانت هي الأُخرى غير معنية بأي دورٍ فرنسي.

لقد تعاملت باريس منذ مطلع سنة 1949 على أن وقف أبو مدين قضية سياسية، واهتمت بمشروع تدويل الأماكن المقدسة في القدس انطلاقاً من خطة التقسيم لسنة 1947، على اعتبار أن حارة المغاربة نقطة الانطلاق المركزية للمشروع، وقامت في هذا الإطار بتقديم مساعدات لوقف أبو مدين بقيمة 6000 دينار أردني مقدمة من القنصلية الفرنسية في القدس سنة 1953، وأجرت محادثات مع دولة الاحتلال بشأن الأراضي المسلوبة في عين كارم. لكنَّ هذا الانخراط شهد انتكاسة منذ 1954، مع اندلاع ثورة الجزائر، واغتيال الثوار الحاج لونيس سنة 1957، أحد أركان المشروع الفرنسي في حارة المغاربة، بالإضافة إلى سلبية الموقف الأردني. والخلاصة، أن ما أسماه المؤلف “التاريخ الفرنسي” لحارة المغاربة، ما هو إلاّ مرحلة استثنائية في تاريخ الحارة، كان قصيراً وغير مؤثر، ولم يتحقق، ولم يصل إلى نتيجة.

حارة المغاربة.. الدخول في عصر الهدَّامين:

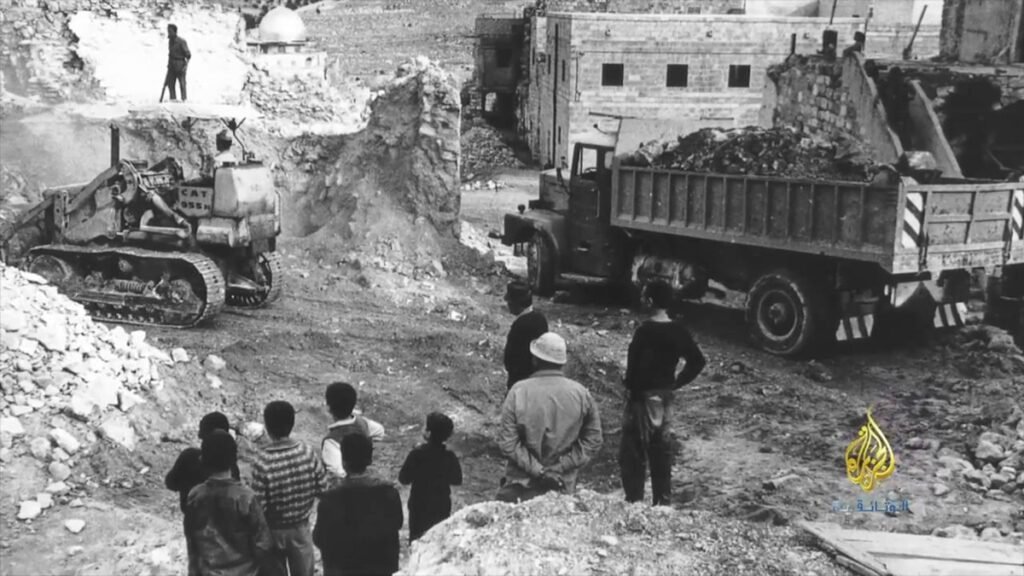

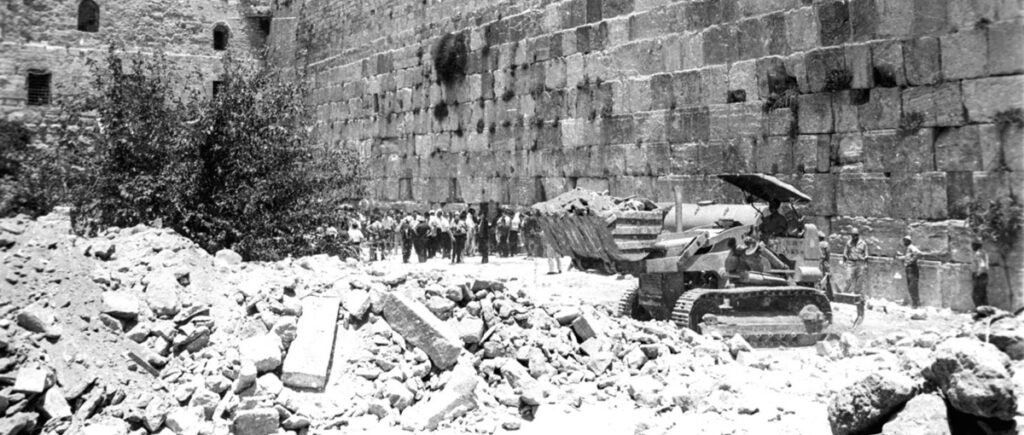

يسرد لومير تفاصيل عملية تدمير الحارة التي نفَّذتها “إسرائيل” يوم السبت 11 حزيران/يونيو سنة 1967، وينجح في منحنا تصوراً واضحاً لكيفية اتخاذ المجرمين قرار الهدم، ويشير إلى المسؤولين الرئيسيين عن الجريمة، وآليات تنفيذها، والأوضاع والمعطيات المصاحبة لها، ونتائجها. وهذا عمل مقدَّر في ضوء الجريمة التي لم يتم توثيقها، إنما جرت بعيداً عن الأنظار، وقد لجأ المؤلف إلى بعض المصادر منها تقارير الصحافة الإسرائيلية، ووثائق بلدية القدس، والأرشيف الشخصي لميرون بنفنيسي؛ مساعد رئيس بلدية القدس، وبعض الشهادات الشفوية لأهالي الحارة، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصور الفوتوغرافي الفرنسي جيل كارون.

ويخلص لومير إلى أن عملية الهدم كانت نتاج قرار سياسي وعملية “مبرمجة، ومخطط لها، وليس بأي شكل من الأشكال نتاج تصرف عفوي”، ويتحمل مسؤولية تنفيذه كل من الجيش والبلدية والسلطة القومية للحدائق العامة. وقد سبق عملية الهدم وضع خطة صهيونية من أجل تطوير المدينة أطلِقت سنة 1966، أي قبل عام من احتلال جزئها الشرقي، كما قام دافيد بن غوريون بزيارة لحائط البراق، في 8 حزيران/يونيو سنة 1967، وأشار إلى ضرورة تنظيف المنطقة، ثم عُقد في اليوم التالي اجتماع بين تيدي كوليك رئيس البلدية والجنرال عوزي ناركيس لإقرار خطة الهدم، كما زكَّى يوسف تكواع من وزارة الخارجية قرار الهدم، قبل ساعات من استدعاء المقاولين الذين سارعوا لتنفيذ الأوامر وارتكاب الجريمة.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن خلاصات المؤلف تنسف الرواية الصهيونية القائمة على مقولات عارية عن الصحة من قبيل أن مبادرة الهدم كانت تلقائية، ونفَّذها بعض المقاولين المتحمسين، وأن الحارة كانت منطقة بائسة غير صالحة للسكن، وأن مغادرة سكانها بعد أيام من سقوط المدينة كانت طوعية، وأن مساكن الحارة كانت تؤثر سلباً في إمكانات وصول اليهود إلى الحائط. وتؤكد خلاصات المؤلف أن الحارة كانت جزءاً “لا يتجزأ من الفضاء المديني، وكانت شوارعها معتنى بها، وكان يجري تحديث بناها التحتية بانتظام.” ويلفت النظر رصد لومير التواطؤ الغربي مع عملية الهدم، فقد تجاهلت “إذاعة فرانس انتير” هدم 130 منزلاً في الحارة وطرد 650 من أهلها، في وقتٍ ركَّزت فيه على ما أسمته “‘الحرية والاستقلال‘ المستعادان من جانب الإسرائيليين الذين تمكنوا من المجيء من جديد من أجل الصلاة أمام “حائط المبكى”، بالإضافة إلى تعبير قنصل فرنسا يوم 14 حزيران/ يونيو عن أسفه لعدائية السكان الفلسطينيين المسلمين تجاه القوات الإسرائيلية، واعتبار الهدم عرضياً، وجاء لِـ”فسح المجال أمام طرق الوصول الضرورية”.

خاتمة:

لم يكن هدم حارة المغاربة معزولاً عن سياسة الهدم التي اتبعها الاحتلال بحق التجمعات الحضرية الفلسطينية، وقد سبقه عمليات هدم طالت مئات البلدات والقرى، ولم تتوقف شهية الاحتلال للهدم منذ ذلك اليوم الكئيب قبل أكثر من خمسة عقود، فقد بلغت ذروتها هذه الأيام في قطاع غزة الذي يتعرض لعملية ممنهجة من الهدم والتدمير والإبادة، وإن كان هدم المغاربة قد تم بعيداً عن أعين البشر، واحتاج المؤرخون إلى جهد كبير من أجل إثبات الواقعة/الجريمة، فإن ما يحدث في القطاع منذ قرابة العامين يتم على مسمع ومرأى من العالم أجمع، وهو ما يكشف وحشية العدو، وخذلان العالم وعجزه وأنانيته، وانهيار المنظومة الدولية القانونية والأخلاقية، وشدة ما يمر به الفلسطينيون من بلاء وقهر.

[1]صدر كتاب “حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد” عام 2019. وقد وُفق الجعبة في تتبع تاريخ الحارة وأهلها وعمائرها ونشاطها وصلاتها مع العالم الإسلامي، سيما المغرب العربي، وصولاً لمجزرة هدمها وتهجير أهلها، وقد كان ماهراً في استخلاص روايتها من مصادر متنوعة، في مقدمتها المصادر الإسلامية:

عوني فارس، “حارة اليهود وحارة المغاربة” لنظمي الجعبة: صورة حيّة لما قبل سنة 1967“، “مدونة مؤسسة الدراسات الفلسطينية”، 10/06/2020.

[2] عن إنجازات لومير البحثية، وموقفه من الحرب على غزة: فانسان لومير، انظر:

“‘ما يجري في غزة ليس حربًا لاستئصال حماس، بل لاستئصال المدنيين‘ • فرانس 24 / FRANCE 24“، “يوتيوب”، 14/06/2025.

[3] كل العبارات بين مزدوجين في هذا النص هي اقتباس مباشر من الكتاب.

[4] كوقف الملك الأفضل عليّ سنة 1195، ووقف عمر المُجرَّد سنة 1303.

[5] تم تداول اقتراح أن تتولى الإدارة الفرنسية في الجزائر مسؤولية إدارة أملاك وقف أبو مدين بعد زلزال سنة 1927، لكنها رفضت ذلك.

نقلا عن: مجلة “دراسات فلسطينية”